|

Avertissement

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est un rapport

d'étudiants et doit être pris comme tel. Il peut donc

comporter des imperfections ou des imprécisions que le lecteur

doit admettre et donc supporter. Il a été

réalisé pendant la période de formation et

constitue avant-tout un travail de compilation bibliographique,

d'initiation et d'analyse sur des thématiques associées

aux technologies biomédicales. Nous

ne

faisons

aucun

usage

commercial

et

la

duplication

est

libre.

Si

vous

avez

des

raisons

de

contester ce droit d'usage, merci de nous en faire part .

L'objectif de la présentation sur le Web est de

permettre l'accès à l'information et d'augmenter ainsi

les échanges professionnels. En cas d'usage du document,

n'oubliez pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|

Réflexion

sur la Politique de Maintenance Préventive

|

|

Christophe

CERAM

|

|

|

|

|

RESUME

Un

service biomédical doit définir sa politique de

maintenance afin de répondre aux exigences réglementaires

et d’améliorer le suivi du parc des Dispositifs Médicaux.

En effet, avec une politique de maintenance curative, le service met en

valeur son efficacité. En planifiant les maintenances, les gains

financiers, techniques et humains seront optimisés…

Mots clés : Politique de maintenance,

Règlementation, Maintenance préventive, Planning

prévisionnel

|

ABSTRACT

Biomedical service must define its policy

of maintenance to meetregulatory requirements and

improve asset tracking medical devices. Indeed,

with a policy of corrective maintenance,

serviceenhances its effectiveness. In

planning maintenance, financial gains,technical and human

resources will be optimized ...

Key words : Maintenance Policy, Regulation, Preventive

Maintenance, PlanningForecast

|

Remerciements

Je tiens à remercier :

- Monsieur Mourabit, Ingénieur biomédical et Monsieur

Medina,

Responsable de l’atelier, de m’avoir accueilli en stage dans le service

biomédical de Pontoise

- Les agents du service Biomédical pour leur accueil

- Les membres de l’équipe pédagogique de l’UTC pour la

qualité de l’enseignement et leur disponibilité

Sommaire

INTRODUCTION

1. CONTEXTE

1.1.

Description du Centre Hospitalier René Dubos

1.2.

Aspects règlementaires

1.3.

Enjeux et problématique

2. ETAT DES LIEUX

2.1.

Grille autodiagnostic

2.2.

Résultat de l’autoévaluation

2.3.

Dispositifs Médicaux

2.4.

Règlementation

2.5.

Outils de maintenance et de contrôle

2.6.

Coûts

2.7.

Ressources humaines

2.8. Management

3.

PLANIFICATION DU PREVENTIF

3.1.

Maintenances Préventives planifiées

3.2. Types

d’équipement à effectuer en interne

3.3.

Temps de maintenance

3.4.

Résultats

3.5.

Planning

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

GLOSSAIRE

ANNEXES

INTRODUCTION

Dans le but d’assurer une qualité et une sécurité

des soins à ses patients, un hôpital doit garantir la

maîtrise en exploitation de ses Dispositifs Médicaux. La

nouvelle organisation du service biomédical implique de

redéfinir sa politique de maintenance.

Comment optimiser la maintenance préventive au Centre

Hospitalier René Dubos à Pontoise ?

Dans le premier chapitre, on commencera par une présentation de

l’hôpital. On présentera ensuite le contexte

règlementaire. On verra en détail l’organisation actuelle

de la politique de maintenance dans le deuxième chapitre. Enfin,

on proposera un planning prévisionnel de maintenance en interne

pour l’année 2012 dans le dernier chapitre.

1. CONTEXTE

1.1. Description

du Centre Hospitalier René Dubos

De l’hôpital royal…

L’histoire longue de l’hôpital plonge ses racines au cœur

notamment du XIIIème siècle, siècle d’or du Moyen

Age français à l’époque où Pontoise, ville

royale, était une des résidences

préférées de Monseigneur Saint-Louis au cœur de

l’Etat capétien.

En effet, le Saint Roi, consacre en 1259 le produit d’une amende

infligée au féroce seigneur Enguerrand de Coucy à

la construction sur les bords de l’Oise, au pied de son château

fort, d’un Hôtel-Dieu qui reprend l’activité de la Maison

Dieu Saint-Guillaume laquelle était située place du

Grand-Martroy, auprès de l’église Saint-Maclou et

était tombée en décadence.

Le Roi y établit une communauté de quatorze religieuses

Augustines sous la direction d’une Supérieure, qui tiendra

l’établissement jusqu’à la Révolution.

En 1792, l’Hospice Saint-Jacques, fondé en 1378 pour

héberger les pèlerins allant à Saint-Jacques de

Compostelle, et l’Hospice des pauvres enfermés

créé par le corps de ville, sont réunis à

l’Hôtel-Dieu.

Les bâtiments, devenus vétustes et exigus sont

détruits et remplacés en 1826, par d’autres, construits

par le pontoisien Fontaine, architecte de Napoléon 1er, de Louis

XVIII et de Charles X.

En 1935, un nouvel hôpital ouvre ses portes (bâtiments en

briques rouges). Les personnes âgées restent cependant au

sein de l’ancien Hôtel-Dieu jusqu’à l’incendie de 1940. La

Maison de Retraite Saint-Louis, édifiée en1957 sur le

tènement du Centre Hospitalier, requalifiée en E.H.P.A.D.

est le témoin toponymique vivace de ce passé royal.

Un nouveau chapitre de l’histoire hospitalière s’ouvre en 1978,

date à laquelle le bâtiment principal actuel regroupant la

majeure partie du dispositif hospitalier est mis en service.

Figure 1: Bâtiment Femme-Enfant de l'Hôpital de Pontoise

(Source: [

I1])

… A l’hôpital moderne

Les patients bénéficient des services de médecins

et chirurgiens de très haut niveau, et de personnels

compétents et motivés.

L’hôpital fait l’objet d’une modernisation continue aussi bien de

ses structures (mise en fonctionnement en 2006 d’un nouveau

bâtiment femme-enfant, rénovation actuellement en cours de

11 salles d’opérations, livraison imminente d’un nouveau

bâtiment médico-technique…), que de ses équipements

(mise en service d’un deuxième scanner en 2008, installation

prochaine d’une troisième gamma caméra et d’un tomographe

à émission de positons…).

Son organisation interne vise à l’adapter en permanence aux

besoins de ses malades, c’est ainsi que les autorisations

d’activité de soins qui lui sont octroyées par

l’Autorité de planification sont déployées en

continu (gériatrie aigue, soins intensifs d’hématologie

et de thérapie cellulaire, centre de diagnostic prénatal,

unité de soins intensifs neuro-vasculaire, unité de soins

palliatifs…).

Elle tend également à l’adapter aux nouvelles

modalités de financement des établissements de

santé.

Notre Centre Hospitalier assume depuis sa création sa mission de

service public : l’accès à des soins de qualité

pour tous sans sélection par l’argent. A cet effet, les

personnels font vivre au quotidien l’aphorisme de Pasteur :

« soigner, et si possible guérir, soulager toujours

», animés par le système de valeurs empreint de

dévouement et de désintéressement, qui est la

raison d’être et qui a toujours fait la force et l’honneur de

l’hôpital public.

L’établissement d’aujourd’hui, l’un des plus importants,

modernes et performants d’Ile-de-France, est classé dans la

catégorie des établissements de référence

et pour certains de ses segments d’activité des

établissements de recours.

Il est souvent cité dans la grande presse nationale pour

l’excellence de ses prestations.

Ses équipes médicales, chirurgicales, pharmaceutiques,

soignantes, techniques, hôtelières, et gestionnaires ont

à cœur de tout mettre en œuvre pour donner entière

satisfaction à la patientèle qui leur fait confiance.

Source : site Internet du Centre Hospitalier de Pontoise (voir [I1])

1.1.1. Situation [I2]

Le Centre Hospitalier René Dubos est situé à

Pontoise dans le département du val d’Oise (95) à 30

kilomètres au nord-ouest de Paris.

Il est placé au milieu d’un bassin de 4 départements

(l’Eure, les Yvelines, le val d’Oise et l’Oise) ce qui

représente une population d’environ 500000 habitants.

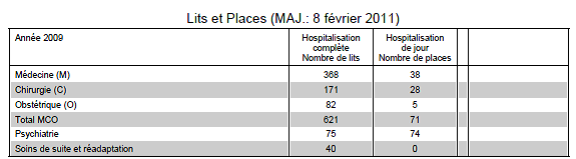

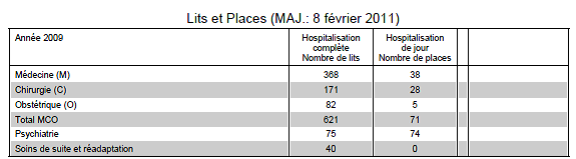

Avec ses 692 lits MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique),

il est l’un des quatre plus grand Centre Hospitalier de la

région parisienne, il est aussi un des premiers à obtenir

la certification HAS version 2010.

Figure 2 : Nombre de lits au Centre Hospitalier de Pontoise (source:[

I2])

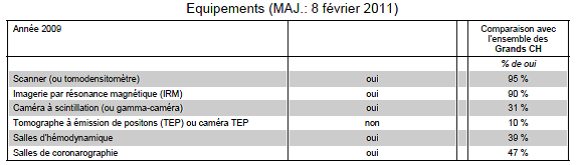

1.1.2. Equipements [I2]

Figure 3 : Equipements du Centre

Hospitalier (Source:[

I2])

Le Centre Hospitalier René Dubos possède :

- 2 scanners

- 1 IRM

- 3 Gamma caméras

- 1 salle d’hémodynamique

- 1 salle de coronarographie

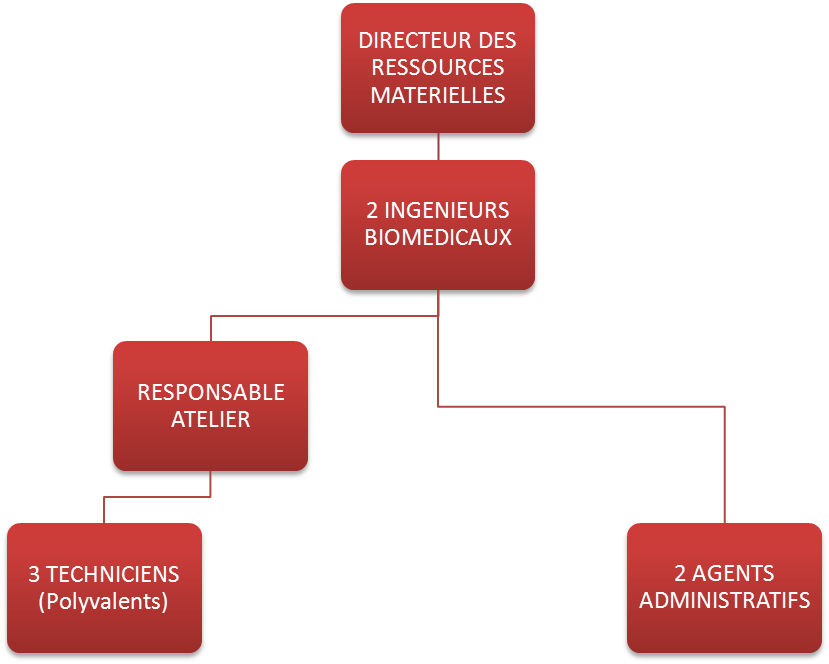

1.1.3. Service Biomédical

Le service biomédical du CHRD se compose ainsi :

Figure 4 : Organigramme du service

biomédical

1.2. Aspects

règlementaires

Les exigences de la réglementation sur la maintenance

obligatoire amènent le service biomédical à

être très organisé et structuré pour

s’adapter constamment à l’évolution.

1.2.1. Directive 93/42/CEE (du 23 Août 1993) [R1]

En imposant le marquage CE, elle donne le véritable

départ de la notion de qualité pour les dispositifs

médicaux. Il implique les constructeurs, mais également

les services biomédicaux publics et privés, qui ont une

obligation de prendre des dispositions nécessaires pour assurer

en permanence le bon fonctionnement, la sécurité des

patients et des utilisateurs lors de l'utilisation des dispositifs

médicaux.

1.2.2. Décret n°96-32 du 15 Janvier 1996 [R5]

Celui-ci décrit le système de matériovigilance qui

définit, notamment, la surveillance du risque de

dangerosité des dispositifs médicaux lors de leur

utilisation ainsi que l'organisation du système national de

matériovigilance.

1.2.3. Arrêté du 3 Octobre 1995 relatif

aux modalités d’utilisation et de contrôle des

matériels et des dispositifs médicaux [R3]

Cet arrêté impose la mise en place dans tout

établissement de santé d'une organisation

spécifique pour s'assurer que tous les matériels et

dispositifs médicaux destinés à assurer

l'anesthésie et la surveillance post-interventionnelle :

- Soient contrôlés lors de leur

première mise en service et lors de toute remise en service pour

s'assurer que l'installation est faite conformément aux

spécifications prévues par le participant,

- Font l'objet d'un contrôle de leur bon

état et leur bon fonctionnement avant chaque utilisation sur des

patients,

- Font l'objet d'une maintenance organisée,

adaptée à leurs conditions d'utilisation.

Les contrôles de mise en service, de vérification de leur

bon état et de leur bon fonctionnement, ainsi que de maintenance

doivent faire appel à des procédures spécifiques

à chaque famille de dispositifs.

1.2.4. La loi du 1er Juillet 1998 n°98-535

relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de

la sécurité sanitaire des produits destinés

à l’homme, article 14-III - Article L.665-5 sur la

maintenance et le contrôle qualité des dispositifs

médicaux [R4]

Par cette loi, le Législateur souhaite voir élaborer un

outil pour le maintien de la conformité des performances du

dispositif médical mis sur le marché et en service. Cette

demande se traduit dans la préparation d'un décret

d'application qui responsabilisera l'exploitant pour assurer la

sécurité des patients et des utilisateurs des dispositifs

médicaux.

Ces contrôles de qualité devront être

réalisés en interne/externe par des personnes ou

organismes habilités à réaliser ce type de

contrôle.

1.2.5. La norme AFNOR XPS 99-170 publiée en

Septembre 2000 sur « la maintenance des dispositifs

médicaux » [N1]

Elle apporte les exigences et les recommandations nécessaires

à la mise en place d'un système qualité pour la

maintenance des dispositifs médicaux en priorité au sein

du service biomédical d'un établissement de santé.

Elle s'applique également aux autres acteurs tels que les

fabricants, les distributeurs et les sociétés de

maintenance.

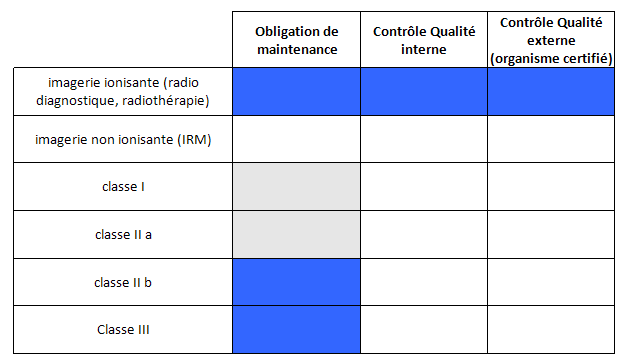

1.2.6. Décret n°2001-1154 du 5

Décembre 2001 (JO du 7/12/2001) [R6]

Relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle

qualité des dispositifs médicaux. Ce décret

distingue plusieurs types de dispositifs médicaux :

- Les dispositifs médicaux soumis à

maintenance obligatoire par le fabricant ou un fournisseur de tierce

maintenance

- Les dispositifs médicaux soumis à

Contrôle Qualité Externe par un organisme

indépendant reconnu par l’AFSSAPS

- Les dispositifs médicaux soumis au minimum

à un Contrôle Qualité dit interne,

réalisé par l'exploitant ou sous sa responsabilité

par un prestataire de service

Pour les dispositifs médicaux soumis à l’obligation de

maintenance, au contrôle qualité interne et / ou au

contrôle qualité externe, l’exploitant doit :

- disposer d’un inventaire de chaque dispositif qu’il

exploite, tenu à jour, mentionnant les dénominations

communes et commerciales, le nom du fabricant et du fournisseur, le

numéro de série, sa localisation et la date de sa

première mise en service

- définir et mettre en œuvre une organisation

destinée à s’assurer de l’exécution de la

maintenance et du contrôle qualité interne ou externe des

dispositifs médicaux. Les modalités de cette organisation

sont précisées dans un document. Dans les

établissements de santé, l’organisation, adoptée

après avis des instances médicales consultatives, est

portée à la connaissance des utilisateurs. Les

changements de l’organisation donnent lieu, sans délai, à

la mise à jour du document

- disposer d’informations permettant

d’apprécier les dispositions adoptées pour l’organisation

de la maintenance et du contrôle qualité interne ou

externe, ainsi que les modalités de leur exécution

- tenir à jour un registre, pour chaque

dispositif médical, registre dans lequel sont consignées

toutes les opérations de maintenance et de contrôle

qualité interne ou externe, avec pour chacune d’elles :

- l’identité de la personne qui les a

réalisées et son employeur la date de réalisation

des opérations effectuées et la date d’arrêt et de

reprise d’exploitation (en cas de non-conformité), la nature de

ces opérations, le niveau de performance obtenu et le

résultat concernant la conformité du dispositif

médical.

Ce registre doit être conservé cinq ans après la

fin d’exploitation du dispositif (sauf dispositions

particulières fixées par décision du Directeur

Général de l’AFSSAPS pour certaines catégories de

dispositifs).

1.2.7. L’arrêté du 3 mars 2003[R7]

L’arrêté du 3 mars 2003 » publié au journal

officiel du 19 mars 2003 fixe les familles des dispositifs

médicaux soumis à l’obligation de maintenance et de

contrôle qualité ainsi que les dates d’application.

Cette liste est publiée en annexe 1, 2 et 3 de

l’arrêté.

Tableau 1: Tableau récapitulatif

1.2.8. La Norme XP 99-171[N2]

« Maintenance des dispositifs médicaux - Modèle et

définition pour l’établissement et la gestion du registre

sécurité, qualité et maintenance d’un dispositif

médical (RSQM). »

La norme XP S99-171 propose le registre de Sécurité, de

Qualité et de Maintenance (RSQM) afin d’assurer la

traçabilité de toutes les opérations

effectuées sur chaque dispositif médical.

L’application de cette norme permet de répondre au minimum

au décret 1154-2001 du 5 décembre 2001.

Le RSQM s’applique à tous les dispositifs médicaux sans

exception de classe et de type. Chaque dispositif médical doit

posséder son propre registre, celui-ci doit contenir toutes les

opérations de maintenance, de contrôle qualité et

de contrôle sécurité effectuées sur le

dispositif médical de son installation à sa

réforme.

Ce registre doit être maintenu à jour par l’exploitant et

être toujours disponible, cela même cinq ans après

la réforme du dispositif médical. Le RSQM peut être

soit sous support papier ou support informatique, le plus souvent une

GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par

Ordinateur). En général, on utilisera la forme papier

afin de classer les rapports des intervenants extérieurs.

1.3. Enjeux et

problématique

Pour assurer la qualité et la sécurité des soins

du patient, l’établissement veut rester conforme à

la réglementation. Ainsi, la priorité du service

biomédical est de définir sa politique de maintenance.

Un meilleur suivi des Dispositifs Médicaux du Centre Hospitalier

de Pontoise permettra une organisation efficace et facilitera le

contrôle qualité et la maintenance préventive.

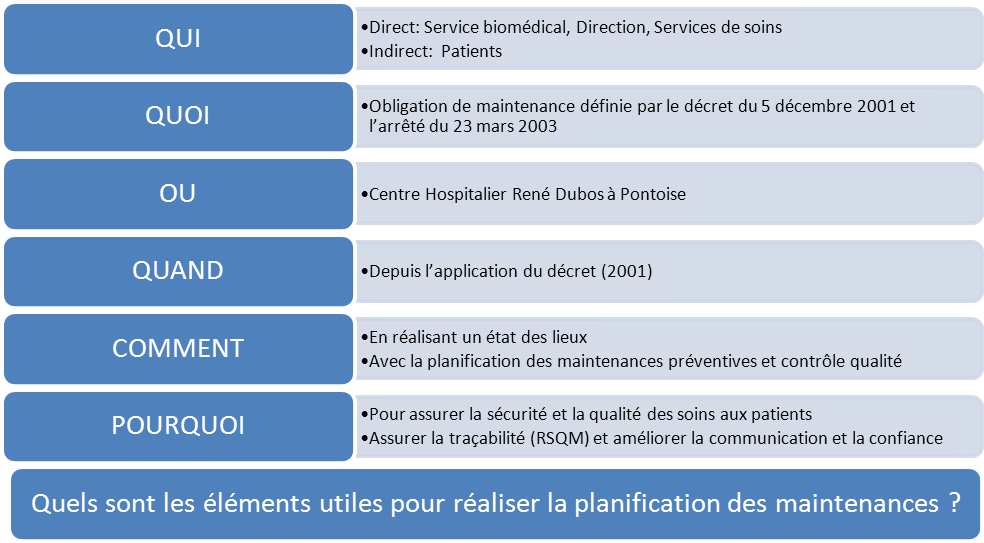

L’outil QQOQCP permet d’identifier clairement la réponse au

problème « Comment organiser la maintenance

préventive au Centre Hospitalier René Dubos » :

Figure 6 : Outil qualité QQOQCP

Quels sont les acteurs concernés par le

problème :

- Le service biomédical, la Direction des

Ressources Matérielles, et les services de soins sont

directement concernés par le problème. La

résolution de ce problème a une influence sur le patient.

Quel est le problème :

- Il s’agit du respect de la règlementation :

l’obligation de maintenance

Où se situe le problème:

- Il s’applique au centre hospitalier René

Dubos à Pontoise

Quand se situe le problème:

- Il s’applique depuis l’application du Décret

du 5 décembre 2001

Comment mesurer le problème et sa solution:

- On mesure le problème en réalisant un

état des lieux

- On peut mesurer la solution en réalisant la

planification complète des maintenances préventives et

des contrôles qualité [RP6]

Pourquoi résoudre ce problème et

quels sont les enjeux:

- Résoudre ce problème permet d’assurer

la qualité et la sécurité des soins du patient. Il

permet aussi d’assurer la traçabilité des interventions

subies par les DM avec la mise à jour du RSQM. Enfin, il permet

d’améliorer la communication et la confiance entre les acteurs

concernés

2. ETAT DES LIEUX

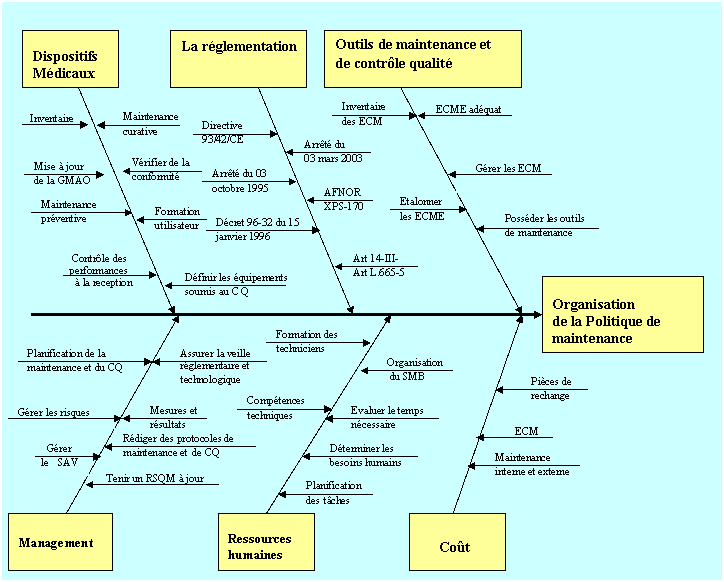

Un audit est réalisé afin de mieux observer

l’organisation du service biomédical vis-à-vis de la

règlementation. Un autodiagnostic est

réalisé avec une grille basée sur

l’organisation de la politique de maintenance au CHRD avec le diagramme

d’Ishikawa qui permet d’identifier la majeure partie des

éléments pouvant influer sur la qualité de la

politique de maintenance [RP1]:

Figure 7 : Diagramme d'Ishikawa sur

l'organisation de la Politique de maintenance

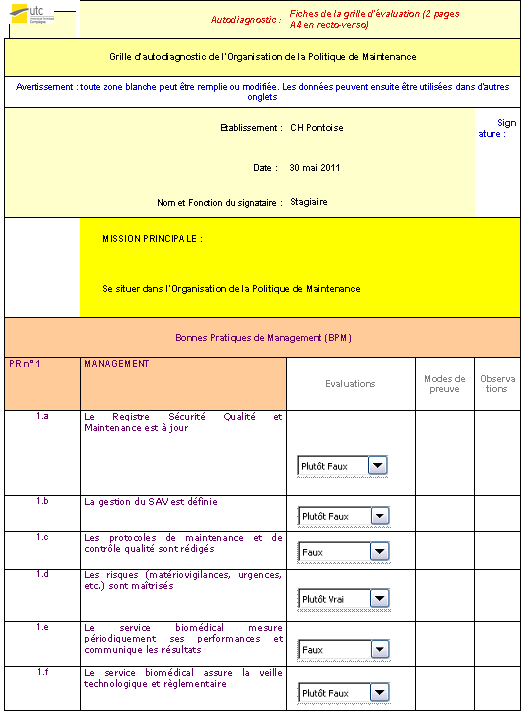

2.1. Grille

autodiagnostic

Une grille est élaborée pour permettre l’autodiagnostic

du service biomédical (voir annexe 2).

Cette grille pondérée est composée d’une

échelle de véracité avec les niveaux

suivants :

- Faux unanime : À l’unanimité, on peut

dire que l’action n’est pas réalisée

- Faux : Une personne au moins considère que

l’action n’est pas réalisée

- Plutôt faux : Rien ne permet d’identifier la

réalisation de l’action

- Plutôt vrai : L’action est

réalisée de manière aléatoire

- Vrai : L’action est systématiquement

réalisée

- Vrai prouvé : La réalisation de

l’action est systématique et peut être prouvée

Cette grille permet de mesurer l’organisation de la politique de

maintenance.

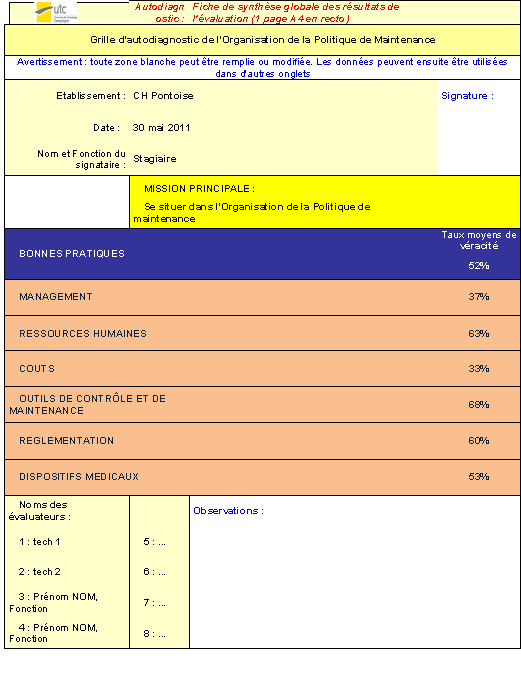

2.2. Résultat

de l’autoévaluation

Voici le résultat de l’autoévaluation de l’organisation

de la politique de maintenance du service biomédical (voir annexe 3):

Figure 8 : Résultat de

l’autodiagnostic du service Biomédical

PROCESSUS

|

RESULTAT

|

MANAGEMENT

|

49%

|

RESSOURCES

HUMAINES

|

40%

|

COUTS

|

33%

|

OUTILS DE

CONTROLE ET DE MAINTENANCE

|

68%

|

REGLEMENTATION

|

60%

|

DISPOSITIFS

MEDICAUX

|

53%

|

RESULTAT

FINAL

ORGANISATION DE LA POLITIQUE DE MAINTENANCE

|

50%

|

Tableau 2: Relevé des

résultats de l'autodiagnostic

2.3. Dispositifs

Médicaux

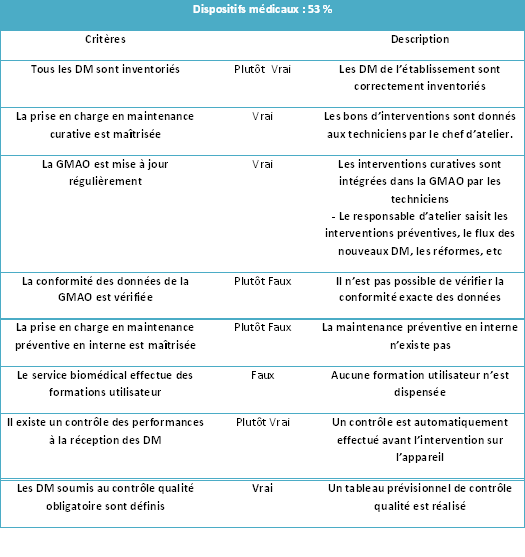

2.3.1. Résultat de l’autoévaluation

Tableau 3: Résultat des

"Dispositifs Médicaux"

2.3.2. Analyse

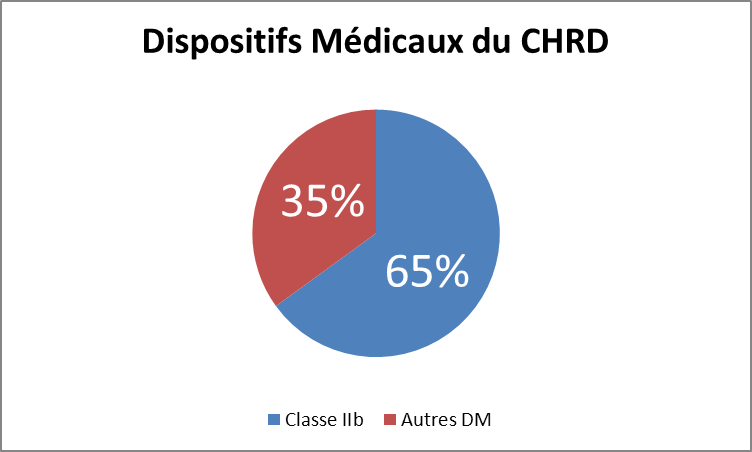

Voici la part d’équipement soumis à l’obligation de

maintenance à l’hôpital de Pontoise :

Figure 9 : Inventaire des DM

d'après la GMAO

Deux tiers des équipements répertoriés sur la GMAO

sont de classe IIB et sont donc soumis à l’obligation de

maintenance conformément au décret 2001-1154 et à

l’arrêté du 23 mars 2003.

Afin de pouvoir appliquer la maintenance en interne, il faut prioriser

certains équipements en calculant leur criticité à

l’aide de la méthode PIEU.

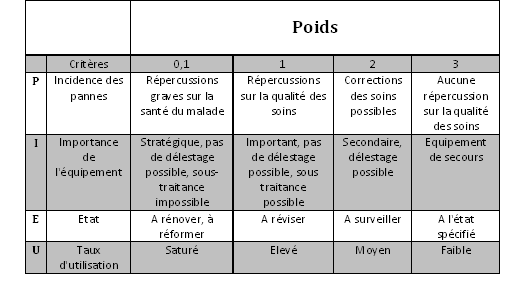

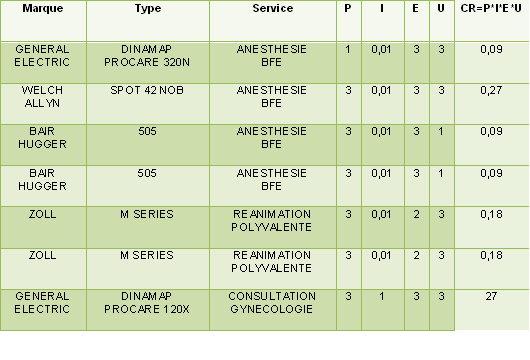

2.3.3. La méthode PIEU

La méthode PIEU permet de calculer la criticité d'un

dispositif médical en tenant compte des incidences des pannes

sur la santé du malade, de son importance stratégique, de

son état et de son taux d'utilisation.

Cette criticité PIEU (exprimée sous forme d'indice)

permet de mettre en évidence et de hiérarchiser les

équipements sensibles sur lesquels doit être axée

en priorité la politique de maintenance.

Plus l'indice est petit, plus le dispositif médical est critique.

Aucune des pondérations n'est égale à 0 afin de

mieux hiérarchiser les différents dispositifs

médicaux critiques.

Tableau 4: Tableau de criticité

Criticité CR= P× I ×E ×U

La sélection des équipements est simplifiée

grâce à la méthode PIEU : en effet, les

équipements prioritaires sont traités en maintenance en

interne. Un exemple de répartition des équipements est

proposé dans l’annexe 4.

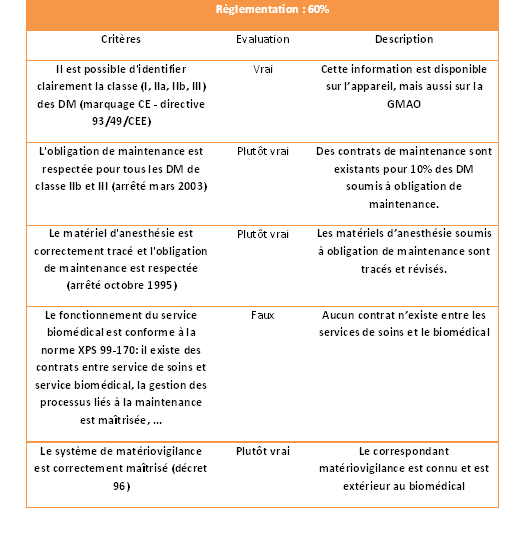

2.4. Règlementation

Résultat de l’autodiagnostic

Tableau 5: Résultat de la

"Règlementation"

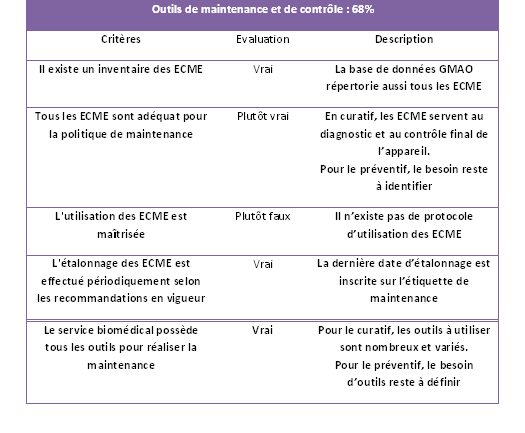

2.5. Outils de

maintenance et de contrôle

2.5.1. Résultat de l’autodiagnostic

Tableau 6: Résultat des "Outils

de contrôle"

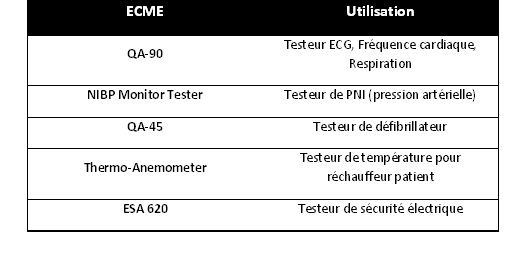

2.5.2. ECME

Le tableau suivant indique les différents ECME disponible

à l’atelier pour la maintenance :

Tableau 7: Récapitulatif des

ECME

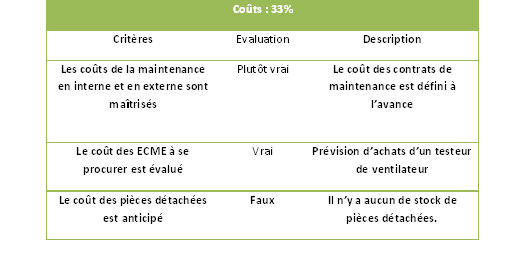

2.6. Coûts

2.6.1. Résultats de l’autodiagnostic

Tableau 8: Résultat des "coûts"

2.6.2. Coût maintenance préventive

Le coût global représente les coûts des

pièces de rechange, le coût des éventuels ECME

manquants, et le coût de la maintenance, interne ou externe

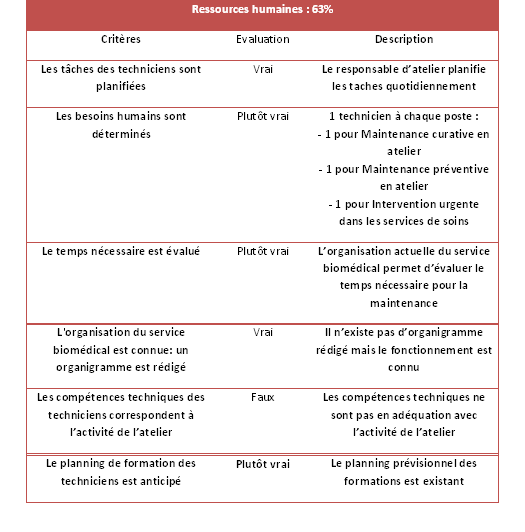

2.7. Ressources

humaines

2.7.1. Résultat de l’autoévaluation

Tableau 9: Résultats des

"Ressources Humaines"

2.7.2. Temps de maintenance [Annexe

5]

La maintenance est assurée par 3 techniciens :

- 1 technicien pour les interventions curatives dans

les services de soins

- 1 technicien pour la maintenance curative en

atelier

- 1 technicien pour la maintenance préventive

D’après les calculs effectués en Annexe 5, le temps

alloué à la maintenance préventive en interne pour

l’année est de 1155 heures.

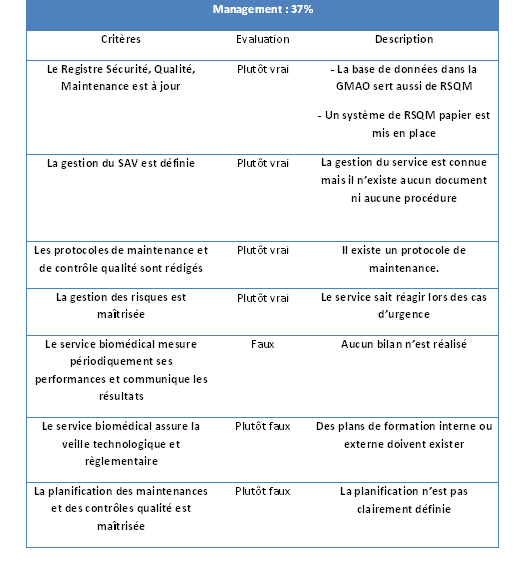

2.8. Management

2.8.1. Résultat

Tableau 10: Résultat du «

Management »

3. PLANIFICATION

DU PREVENTIF

3.1.

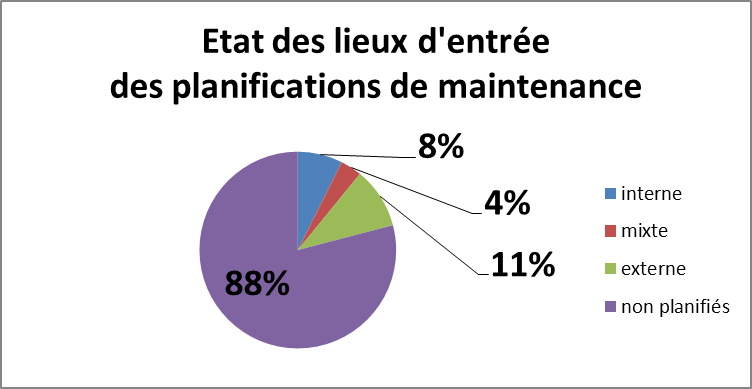

Maintenances Préventives planifiées

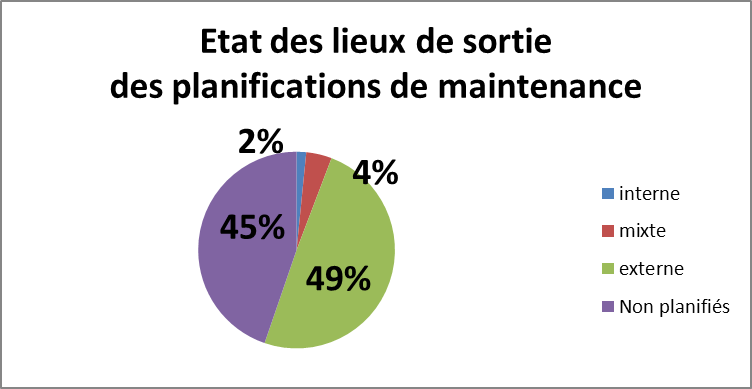

3.1.1. Etat des lieux d’entrée

Voici une représentation graphique des planifications de

maintenance au début du stage :

Figure 13: Etat des lieux des MP au

début du stage

Pour 3486 DM de classe IIB, voici le nombre de DM planifiés dans

la GMAO:

- en interne : 286 DM

- en externe : 389 DM

- en mixte : 136 DM

- non planifiée: 2978 DM

3.2. Types

d’équipement à effectuer en interne

3% des dispositifs médicaux seront pris en charge en interne par

le service biomédical. Cela concerne 55 équipements

répartis ainsi:

Type d'équipements

|

TENSIOMETRE AUTOMATIQUE

|

DEFIBRILLATEUR

|

AUTOCLAVE

|

RECHAUFFEUR PATIENT

|

Tableau 11: Récapitulatif des DM

Ces types d’équipements ont été choisis

grâce à la criticité des dispositifs (voir exemple

en annexe 4).

55 DM sont classés en forte criticité.

3.3. Temps de maintenance

Exemple de temps pour effectuer la maintenance :

Tous les ans :

8 Défibrillateurs : 24h

40 Réchauffeurs : 60h

5 Tensiomètres Automatiques : 5h

Tous les mois :

3 Autoclaves : 9h x 12 mois = 108h

55 DM sont concernés pour un temps total de maintenance de 197

heures

Le temps de maintenance du service biomédical étant de

1155 heures, le temps restant pourra être consacré

à la maintenance curative ou à la formation.

3.4. Résultats

Présentation du résultat sous forme graphique :

Figure 17 : Etat des lieux en fin de

stage

Pour 3486 DM de classe IIB, voici le nombre de DM planifiés dans

la GMAO:

- en interne : 55 DM

- en externe : 1725 DM

- en mixte : 147 DM

- non planifiée: 1559 DM

Le nombre de DM à effectuer en interne est de 55 DM : en

effet, la priorité est de planifier les équipements ayant

une forte criticité. La conséquence directe est

d’augmenter le nombre de DM à 1688 DM à effectuer en

externe.

Le nombre de DM à planifier est passé à 1559 DM.

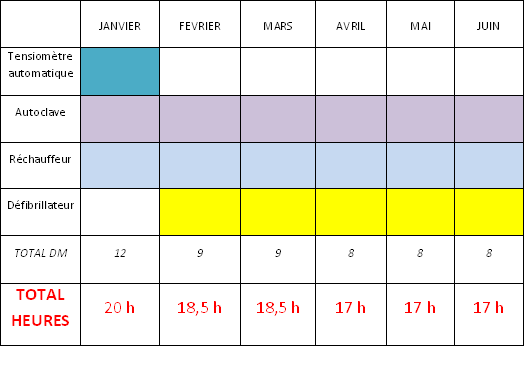

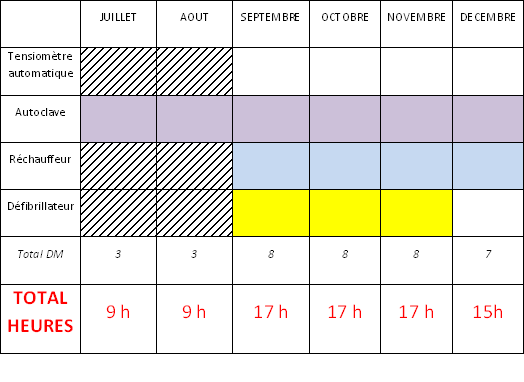

3.5. Planning

Le planning prévisionnel de maintenance en interne pour

l’année 2012 est créé ; le service

biomédical consacre un temps de 192 heures pour l’année

pour réaliser des opérations de maintenance

préventive.

Tableau 12: Planning 1er semestre 2012

Tableau 13: Planning 2eme semestre 2012

Il n’y a pas de prévisions de maintenance préventives au

mois de juillet et d’août (sauf pour les autoclaves) : ces mois

sont réservés pour les congés des techniciens ou

pour combler un éventuel retard.

En conclusion, 55 DM seront traités pour un temps de maintenance

de 192 heures.

CONCLUSION

Ce travail effectué permet d’établir un planning de

maintenance en interne. Les 3 techniciens de l’atelier

biomédical vont réaliser la maintenance sur 55

Dispositifs Médicaux ayant une forte criticité, ce qui

représente 192 heures de maintenance préventive. La

répartition de la maintenance des Dispositifs Médicaux

sur l’année leur permet d’être toujours polyvalents.

Perspectives d’avenir

Le planning de maintenance débute en 2012 ; la formation des

techniciens est donc indispensable pour réaliser des

économies en augmentant peu à peu le nombre de

dispositifs médicaux en prenant en charge les Dispositifs moins

critiques.

L’optimisation des locaux est la suite logique : le technicien de

maintenance préventive doit posséder un local avec une

zone de test. La formation des techniciens doit servir de

préparation : les techniciens suivront des formations afin de

réduire le nombre de DM pris en charge en externe. Enfin, il

faut diminuer le coût de la maintenance externe en augmentant le

nombre de DM pris en charge en maintenance interne.

L’embauche de nouveaux techniciens peut augmenter le nombre d’heure

à effectuer pour la maintenance préventive interne (200h

actuellement) : elle peut augmenter aussi le nombre de DM à

traiter.

Conclusion

L’étude de la politique de maintenance au Centre Hospitalier

René Dubos a permis de planifier la maintenance

préventive en interne. Des indicateurs de maintenance sont mis

en place pour mesurer l’activité en interne et en externe :

- le nombre d’intervention préventive réalisé en

interne par rapport au nombre d’intervention préventive interne

prévu

- le nombre d’intervention préventive externe

réalisé par rapport au nombre d’intervention

préventive externe prévu

Une étude sur la manière de réduire le coût

de la maintenance externe permettra de réaliser des

économies à l’hôpital de Pontoise.

BIBLIOGRAPHIE

Sites Internet visités

Tous les sites ont été visités le 30 mai 2011

[I1] : Site Internet du Centre

Hospitalier René Dubos :

http://www.ch-pontoise.fr/include/home.htm

[I2] : Site Internet de la

plateforme d’informations sur les établissements de santé

http://platines.gouv.fr

[I3] : Site Internet Technologies

Biomédicales

http://www.technologie-biomédicales.com

Textes règlementaires

[R1] : Directive

93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs

médicaux, JOCE L 169 du 12.7.1993, p. 1-43, modifiée par

la Directive 2000/70/CE du 16 novembre 2000

[R2] : Directive 2000/70/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant

la Directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs

médicaux incorporant des dérivés stables du sang

ou du plasma humains, JOCE L 313 du 13.12.2000, p 22-24

[R3] :

Arrêté du 3 octobre 1995 relative aux modalités

d’utilisation et contrôle des matériels et dispositifs

médicaux assurant les fonctions et actes cités aux

articles D.712-43 et D.712-47 du code de la santé publique, NOR

: SANH9503013A, Version consolidée au 13 octobre 1995

[R4] : Loi

n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille

sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire

des produits destinés à l’homme, NOR : MESX9702267L

(Article 14 sur les exigences en maintenance et contrôle

qualité des dispositifs médicaux), JORF n°151 du 2

juillet 1998 page 10056

[R5] :

Décret n°96-32 du 15 janvier 1996 relatif à la

matériovigilance exercée sur les dispositifs

médicaux et modifiant le code de la santé publique

(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), NOR:

TASH9523427D, Version consolidée au 17 janvier 1996

[R6] :

Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif

à l’obligation de maintenance et au contrôle

qualité des dispositifs médicaux prévus à

l’article L. 5212-1 du code de la santé publique, JORF du 7

décembre 2001, p 19481, NOR: MESP0123968D

[R7] :

Arrêté du 3 mars 2003 fixant les listes des dispositifs

médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au

contrôle qualité mentionnés aux articles L. 5212-1

et D. 665-5-3 du code de la santé publique, JORF n°66 du 19

mars 2003 page 4848, NOR: SANP0320928A

Documents normatifs

[N1] : NF

S99-170 (2000-09) Maintenance des dispositifs médicaux –

Modèles pour l’assurance qualité en production,

installation et prestations associées

[N2] : XP S

99-171 Maintenance des dispositifs médicaux - Modèle et

définition pour l’établissement et la gestion du registre

sécurité, qualité et maintenance d’un dispositif

médical (RSQM) - AFNOR - Décembre 2001 – Indice de

classement

Rapports publics

[RP1] :

Maintenance préventive, BI Kouadio, Stage TSIBH, UTC, 2004-2005,

URL : http://www.utc.fr/tsibh

[RP2] : activité de contrôle

qualité de dispositif médical électrocardiographe,

Glain F, Losseni D, Medina O, Projet (ou Stage), Certification

Professionnelle ABIH, UTC, 2010

[RP3] : Normalisation et exploitation des

dispositifs médicaux : 4 normes essentielles et leurs impacts

sur un service biomédical, Lionel Honoré, Dominique

Pinard, Julien Taglia - Projet d'Intégration - TSIBH 2006 - UTC

–

URL : http://www.utc.fr/tsibh ;

Université de Technologie de Compiègne

[RP4] : Mise en œuvre d’une politique de maintenance

et de contrôle qualité des dispositifs médicaux,

A.Detalminil, Stage TSIBH, UTC, 04-05,

URL : http://www.utc.fr/tsibh

[RP5] : organisation et évolution de la

maintenance préventive au SBM,

URL : http://www.utc.fr/~farges/spibh/00-01/stage/Lejeune/lejeune.htm

[RP6] : Mise en place de la maintenance

préventive et de sont organisation au sein d'une structure

hospitalière privée, Bigot Franck, Certification

Professionnelle TSIBH, UTC, 2009

URL : http://www.utc.fr/tsibh ;

Université de Technologie de Compiègne

[RP7] : Organisation de l'obligation de maintenance

et du contrôle de qualité des dispositifs médicaux,

TSIBH, UTC, 2006

URL : http://www.utc.fr/tsibh ;

Université de Technologie de Compiègne

GLOSSAIRE

ABIH : Assistant Biomédical en Ingénierie

Hospitalière

AFNOR : Agence Française de Normalisation

AFSSAPS : Agence Française de Sécurité Sanitaire

des Produits de Santé

CHRD : Centre Hospitalier René Dubos

CQ : Contrôle Qualité

DM : Dispositif Médical

ECME : Equipements de Contrôle, de Mesure et d’Essai

GMAO : Gestion de la Maintenance Assisté par Ordinateur

IRM : Imagerie par Résonance Magnétique

JO : Journal Officiel

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

MP : Maintenance Préventive

QQOQCP : Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi

RSQM : Registre Sécurité Qualité et Maintenance

SAV : Service Après-Vente

SBM : Service Biomédical

UTC : Université de Technologie de Compiègne

ANNEXES

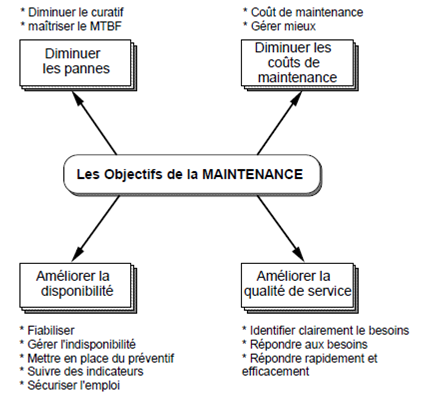

[Annexe 1] :

Présentation de la maintenance

a) Objectifs de la maintenance industrielle

Figure 17 : Les

objectifs de la maintenance

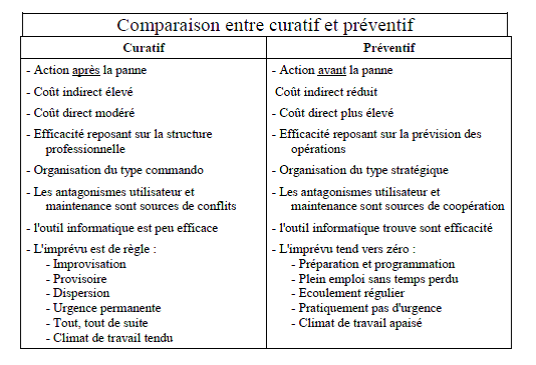

b) Types de maintenances pour le domaine

biomédical

Il existe plusieurs types de maintenance ; pour le biomédical,

on distingue surtout la maintenance curative et la maintenance

préventive:

Figure 18 : Comparaison entre curatif

et préventif

[Annexe 2] : Onglet

« Grille d’autodiagnostic »

[Annexe 3] : Onglet «

résultats »

[Annexe 4] : Exemple de

calcul de la criticité

Tableau 14: Exemple ce calcul de la

criticité des DM

Critère P : incidence des Pannes en cas d’arrêt du

système

- 0,01 : répercussions graves

- 1 : répercussion sur la qualité des soins

- 2 : corrections des soins possibles

- 3 : aucune incidence sur la qualité des soins

Critère I : Importance des équipements

- 0,01 : équipement stratégique

- 1 : important

- 2 : secondaire

- 3 : équipement de secours

Critère E : Etat du dispositif

- 0,01 : à rénover ou à réformer

- 1 : à réviser

- 2 : à surveiller

- 3 : à l’état spécifié

Critère U : taux d’Utilisation

- 0,01 : saturé

- 1 : élevé

- 2 : moyen

- 3 : faible

Ensuite on calcule le critère PIEU= P x I x E x U

En fonction de ce critère, il est possible de classer les DM

PIEU < 1 : très critique

1 < PIEU < 10 : moyennement critique

PIEU > 10 : moins critique

(Source : Technologie biomédicale [I3])

[Annexe 5] : Calcul du

temps de maintenance en interne

La maintenance est assurée par 3 techniciens :

- 1 technicien pour les interventions curatives dans les services de

soins

- 1 technicien pour la maintenance curative en atelier

- 1 technicien pour la maintenance préventive

Le temps de travail d’1 technicien à l’année est de 1580

heures.

Nombre d’heures de maintenance interne = 1580 heures

La maintenance préventive interne n’est plus assurée

lorsqu’un technicien est absent.

En effet, les techniciens sont des membres de commission dans

l’hôpital. Ils sont absents 17 jours dans l’année.

Il faut donc soustraire ces 17 jours d’instances :

17 jours x 7 heures (1 journée de travail) = 119 heures

Nombre d’heures de maintenance interne = 1580 heures - 119 heures =

1461 heures

Un des techniciens travaille à 80% toute l’année, on doit

aussi soustraire les 20 % d’heures restantes:

1580 heures x 20% = 316 heures

On soustrait les 20% :

Nombre d’heures de maintenance interne = 1461 heures – 316 heures =

1155 heures

Conclusion : Le temps alloué à la maintenance

préventive en interne pour l’année est de 1155 heures.